Sport et Culture

Les inscriptions sont closes.

Les inscriptions sont closes.

Dînette Gien

Dînette « Le Petit Chaperon rouge », manufacture de Gien, France, 1870-1926, faïence et carton, H. 42 cm, L. 28 cm. P. 14 cm, Collection du Musée du Jouet de Poissy, MJ.84.87.3.1.1 à 22.

Ce mois-ci, le jouet présenté est une dînette de Gien avec des impressions en camaïeux de bleus représentant le conte Le Petit Chaperon rouge de Charles Perrault. Ces services de vaisselle miniature, bien que précieux, accompagnaient les petites filles et leurs poupées dans leurs jeux. Éditée entre 1870 et 1926, cette dînette de la manufacture de Gien est incomplète : il manque notamment quelques assiettes plates et le plat à gâteaux. Toutefois, les pièces conservées témoignent de la qualité des jouets pour fillette distribués dès la seconde moitié du XIXe siècle.

Les « faïences parlantes », c’est-à-dire les dînettes où les scènes sont complétées par des extraits des textes d’origines ont eu beaucoup de succès à partir de 1875. À l’instar du « Petit Chaperon rouge » repris en quatre couleurs par Gien, mais aussi par d’autres faïenceries pour orner leurs dînettes. Édité pour la première fois en 1697 par Charles Perrault, Le Petit Chaperon rouge venait d’être réimprimé avec le concours du dessinateur Georges Parridon. Ce sont ses illustrations qui auraient inspiré les vignettes dessinées sur les dînettes de Gien. Néanmoins, le conte n’est pas représenté dans son intégralité : seules quelques scènes connues, comme celle de la rencontre entre la petite fille et le loup, ont été choisies.

Gien est une faïencerie encore active de nos jours. Son fondateur, Thomas Hall, a choisi cette ville de Bourgogne en 1826 pour une raison pratique : le fleuve qui la traverse permettait un commerce plus aisé. Dès 1834 l’entreprise commence à utiliser la faïence fine pour ses dînettes et services de vaisselle, ce qui fera son succès. Mais ce n’est qu’à partir des années 1870 que des motifs originaux, comme celui du « Petit Chaperon Rouge » ont été produits.

Pas moins de 498 dînettes et éléments de dînettes de toutes les époques sont aujourd’hui conservés au Musée du Jouet de Poissy – mais toutes n’ont pas le caractère exceptionnel du coffret de Gien. Quant au Petit Chaperon rouge, il est présent dans 37 jouets.

Poupée skieuse

Poupée skieuse, Société Française de Fabrication de Bébés et Jouets (S.F.B.J.), France, 1910-1920, biscuit, composition, bois, textile. H. 56,5 cm. Collection du Musée du Jouet de Poissy, MJ.2002.2.10.1.

Cette poupée skieuse S. F. B. J., datée du début du XXe siècle, est aujourd’hui conservée avec un trousseau presque complet. En plus de son linge de corps, elle possède une tenue de ski bleue, avec pantalon, pull, moufles et bonnet, associée à deux skis en bois et une tenue de ville rouge composée d’un manteau, d’un chapeau et d’une jupe à carreaux. Elle est un bon exemple de la lente diffusion des sports hivernaux en France dans la première moitié du XXe siècle.

Pendant très longtemps, la pratique du ski a été ignorée en Europe de l’Ouest. La saison hivernale était même considérée comme hostile, et il ne venait à l’idée de personne d’aller pratiquer un sport dans les montagnes recouvertes de neige. Il faut attendre 1878 pour que les premières expériences, infructueuses, soient menées en France. Ce n’est donc qu’au début du XXe siècle que le ski commence à se généraliser, même si seuls les plus aisés pouvaient s’y adonner. En 1910, Megève, première station de ski ouvre ses portes, à l’instigation de la famille Rothschild. La Première Guerre mondiale mettant un frein à la pratique, ce n’est qu’en 1922 que le premier hôtel y est construit.

La S. F. B. J. a été fondée en mars 1899, à l’instigation d’Émile Jumeau et Salomon Fleischmann, qui cherchaient alors à contrecarrer les usines allemandes proposant des jouets et des poupées à des prix bien inférieurs à ceux dela production française. La société réunit à ses débuts dix associés qui cèdent tous leur marque de commerce et de fabrique, ainsi que les matériaux et usines. Raison pour laquelle de nombreuses poupées S. F. B. J. ont aujourd’hui des têtes Jumeau, Bru ou Steiner, mais des corps portant le tampon de la société. Jusqu’à sa fermeture en septembre 1957, la S. F. B. J. a produit un très grand nombre de modèles de poupées et de bébés aujourd’hui recherchés par les collectionneurs.

Le Musée du Jouet de Poissy conserve cinquante et une poupées S. F. B. J., et deux autres poupées skieuses.

Culbuto Père Noël

Culbuto Père Noël, vers 1960, celluloïd. H. 9 cm. Collection du Musée du Jouet de Poissy, MJ.997.59.1. Don de la Société des Amis du Musée du Jouet de Poissy.

Ce petit jouet est un culbuto : sa base arrondie est lestée de sorte que, même si le jouet est bousculé, il reprend sa position première à la verticale en oscillant. Il est connu en France au XVIIIe siècle, comme un jouet traditionnel de la petite enfance. L’un des culbutos conservés au Musée du Jouet prend la forme du Père Noël, tenant dans son bras droit un sapin décoré, et dans son bras gauche un cadeau emballé de ruban doré.

Le Père Noël aurait pour origine la légende de St Nicolas de Myre (actuelle Turquie), évêque chrétien martyrisé par les Romains au IIIe siècle. Ils se ressemblent en effet étrangement : vieil homme à la longue barbe vêtu de rouge, distribuant des cadeaux aux enfants obéissants dans la nuit du 5 au 6 décembre. Appelé Sinter Klaas par les Hollandais, il ne prend le nom de Santa Claus qu’au XVIIe siècle, lors de l’immigration des occidentaux en Amérique du Nord. Toutefois, ce n’est qu’au XIXe siècle que l’histoire du Père Noël prend toute son ampleur. En 1821, Clément Clark Moore le fait apparaître dans un conte pour enfant, et en 1863, Thomas Nast le dessine pour la première fois comme un vieil homme bedonnant vêtu de rouge et de fourrure. Puis en 1886, sa demeure est fixée au Pôle Nord. Alors que dès le milieu du XIXe siècle le Père Noël est aussi habillé de rouge en Angleterre, il revêt en France un costume bleu ou vert. Il faut attendre la fin de la Seconde Guerre Mondiale, et l’arrivée des produits américains dont Coca Cola, qui s’était emparé de l’image du Père Noël rouge dès 1931, pour que son image et son rôle dans la distribution des cadeaux aux enfants la nuit du 24 décembre soit uniformisée dans toute l’Europe. Il s’implante alors en France et prend toute son importance dans le cœur des enfants, et dans l’univers du jouet.

Aujourd’hui, pas moins de 94 objets ayant pour thème Noël sont conservés au sein du Musée du Jouet de Poissy. Par contre, seulement 3 culbutos sont en réserve, et tous de la seconde moitié du XXe siècle.

Soldats alliés

Soldats alliés, André Hellé, France, 1917, tissu imprimé, carton, sciure, H. 17 cm. Collection du Musée du Jouet de Poissy, MJ.2003.9.1 à 6.

Ces six soldats alliés ont été dessinés par André Hellé pour le magasin Le Printemps il y a exactement cent ans, en 1917. Incassables, leur corps est bourré de sciure et leurs bras sont articulés. Chacun d’entre eux représente un pays allié de la France au début de la Première Guerre mondiale : un Poilu, un Cosaque, un Tirailleur, un Tommy, un Bersaglier et un Serbe. Sous le nom de « Tommy » se cache un soldat britannique, le « Bersaglier » est italien, le « Cosaque » est russe, alors que le « Tirailleur » est sénégalais. Quant au Poilu, il s’agit bien sûr d’un soldat français.

Le visuel de ces petits soldats de tissu est directement tiré d’une illustration proposée par André Hellé dans la table des matières de l’Alphabet de la Grande Guerre publié par Berger-Levrault en janvier 1917, dans une vision esthétisante de la guerre, et dans un esprit de glorification de l’industrie française, face aux jouets allemands. Vecteurs de propagande, et devant donner envie aux petits garçons de défendre leur patrie, ces soldats dégagent cependant une bonhomie amicale avec leur apparence rebondie.

André Hellé est le nom d’artiste que prend André Laclôtre en 1897 lorsque sa carrière d’illustrateur débute. Très rapidement, il participe à l’essor de la presse enfantine, dont le nombre de publications croît sensiblement au début du XXe siècle. Il se démarque notamment en animant les jouets populaires de l’époque. Fort de son esthétique, il se lance dans la création de jouets, avec sa célèbre Arche de Noé présentée au catalogue d’étrennes 1911 des Grands magasins du Printemps et conservée au sein du Musée du Jouet.

Aujourd’hui, trois jouets et six albums pour enfants d’André Hellé sont conservés au Musée du Jouet de Poissy ayant donné l’occasion d’une exposition en 2012, « Drôles de Jouets! André Hellé ou l’art de l’enfance ».

Le Champion

Le Champion, C.R. ?, France ?, vers 1918, tôle peinte et vernie, H. 23 cm, Collection du musée du Jouet de Poissy, MJ.87.24.1.

Le Champion est un jouet mécanique : divers leviers dissimulés dans ses guêtres lui permettent d’ajuster son fusil à son épaule. Il est en tôle agrafée et lithographiée, technique de fabrication utilisée en France par la manufacture Charles-Jacques Rossignol et Fernand Martin, et en Allemagne par Günthermann. C’est ce qui rend aujourd’hui son attribution difficile : aucun brevet n’ayant été déposé pour ce jouet, et aucune marque n’étant visible, il peut être la création de l’un ou de l’autre… Charles Roitel, petit-fils des fondateurs de la maison C.R. a toutefois bien mis un jouet parfaitement identique sur le marché en 1918.

Bien que cet automate ait pour nom Le Champion, il représente William Frederick Cody, connu sous le nom de Buffalo Bill. Le chasseur américain à la barbichette et aux moustaches noires était bien connu en France, suite à ses représentations en 1889 et 1905. Les représentations du « Buffalo Bill’s Wild West », associées aux différents films joués et tournés ensuite par Cody en 1914, ont en effet permis à l’Europe de connaître le cow-boy le plus emblématique de son époque, mort en 1917.

S’il est bien attribué à la manufacture C.R., Le Champion est le seul jouet mécanique faisant aujourd’hui partie des collections du musée – les vingt et un autres objets de cette marque, étant principalement des voitures. Charles-Jacques Rossignol a commencé à fabriquer des jouets à Paris en 1875. Alors associé à Charles Roitel père, il se fait une place au sein des fabricants de jouets dès 1876, avec le cri-cri ou « castagnette mignonnette ». Pincé entre le pouce et l’index, ce petit objet en tôle qui a pu prendre la forme d’une mouche, d’une lyre ou d’une boîte, émet un claquement sec. Destiné aux enfants, et aux spectateurs de théâtre, il endossa un rôle fondamental lors de Seconde Guerre mondiale - certains parachutistes américains l’ayant en effet utilisé comme moyen de reconnaissance. Le Jour le plus long l’a popularisé en 1962, avec son fameux « un clic pour deux clics » !

Quant à Günthermann, le musée du Jouet ne possède qu’un seul jouet de ce fabricant, alors que quatorze jouets sont répertoriés sous le nom de Fernand Martin.

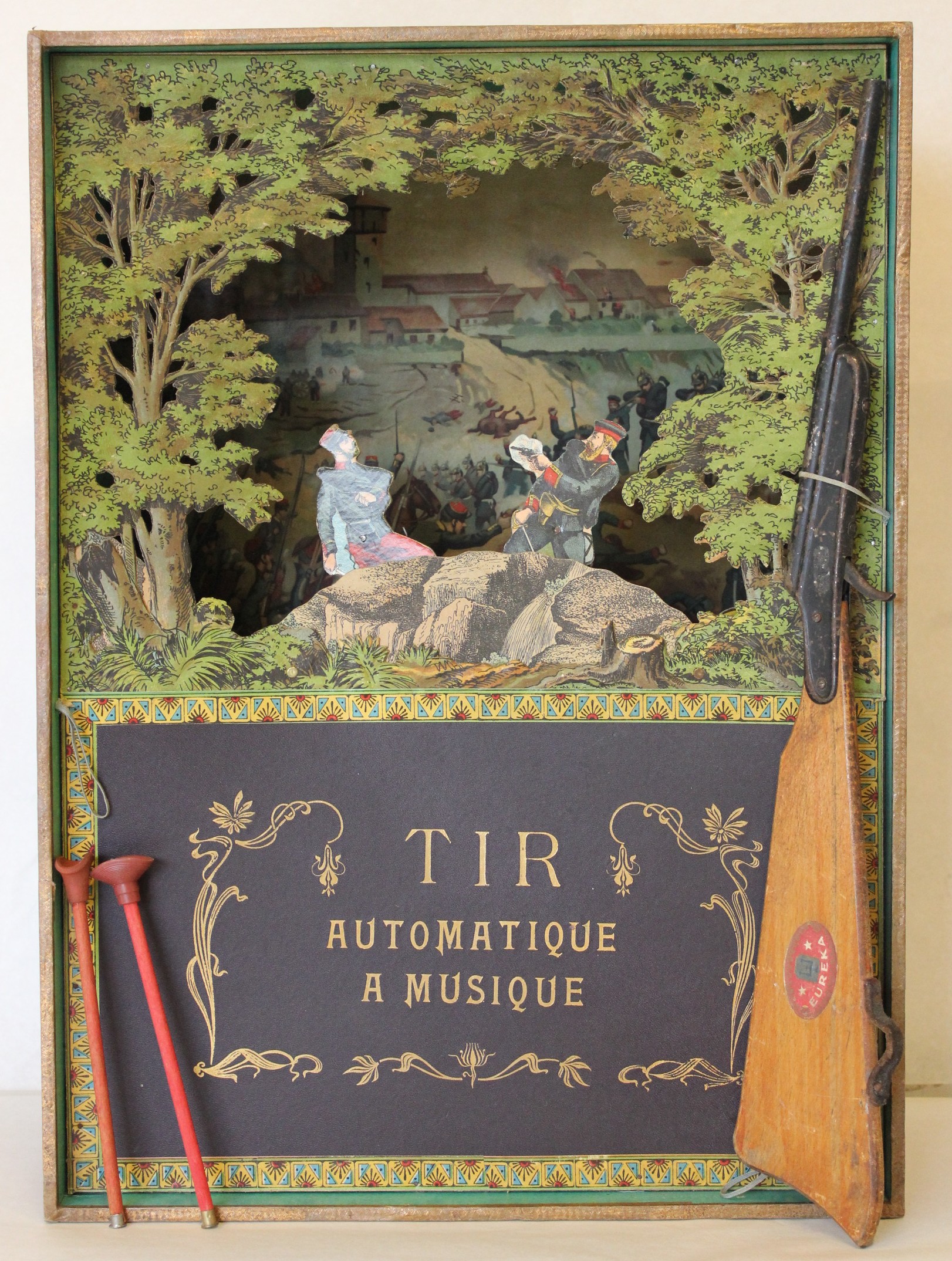

Jeu de tir musical

Jeu de tir automatique à musique, anonyme, France, vers 1880, bois, carton, papier et caoutchouc et mécanisme métallique avec boîte à musique, H. 16,5 cm x L. 51,7 cm x P. 37.5 cm. Collection du Musée du Jouet, Poissy, MJ.2013.8.1

Au sein de la caisse en bois constituant ce jeu de tir musical, un mécanisme à clef, qui fonctionne encore, fait tourner en musique huit silhouettes de soldats français et prussiens faits de carton et de papier lithographié. Sur le fond se déroule une scène de guerre de 1870 : les soldats français chargent à cheval les soldats prussiens, qui semblent reculer. En arrière-plan gisent des combattants des deux camps, morts. Ce sont les uniformes des soldats qui nous permettent de dater ce jouet des années 1880.

S’il est aujourd’hui anonyme, le fusil associé est de la marque Eurêka. Fondée en 1883 par Henri Kratz-Boussac et fermée cent ans plus tard, cette société est connue pour ses jeux de tir et ses voitures. Deux flèches à ventouse sont conservées avec.

Après la défaite de 1870, la France est devenue une République et a perdu l’Alsace et la Lorraine. Elle éduque donc ses petits citoyens à la revanche. Ils constituent la future armée. Aux bataillons scolaires, qui enseignent la guerre, s’associent des jeux de tir comme celui-ci. L’objectif était en effet de tirer sur les soldats prussiens en épargnant les soldats français. Alors que les Prussiens portent un casque de fer ou un calot foncé à bande rouge et des uniformes sombres, les Français sont revêtus d’un pantalon rouge garance et d’une veste bleu marine. Un observateur attentif notera toutefois que certains uniformes peuvent être aisément confondus : ce qui corse le jeu et accentue le plaisir…

Aujourd’hui, le musée conserve dix jeux de tir, mais celui-ci est le seul ayant pour thème la guerre franco-prussienne de 1870. Cinq d’entre eux sont de la marque Eurêka.

Miss Ondine

Miss Ondine, Martin Élie, France, vers 1878, tête en biscuit, yeux en verre, corps en liège et bois, membres en bois et gutta-percha peints, mécanisme en métal, costume en jersey de laine. 34cm. Collection du musée du Jouet, Poissy, MJ. 80.27.1.

Cette petite poupée nageuse est faite de bois, de gutta-percha (caoutchouc moulé provenant de Malaisie), ainsi que de liège. Ce dernier, qui constitue la majeure partie de son corps, lui permet de flotter. Une fois la clef du mécanisme remontée, elle avance dans l’eau en imitant la brasse, comme une vraie petite nageuse ! La bobine attachée à son bras droit permet de la retenir et évite qu’elle ne se perde trop loin dans les bassins des jardins parisiens.

Brevetée par son créateur Élie Martin en décembre 1876, elle préfigure la création de sa maison de fabrication. Présentée dès 1878 à l’Exposition Universelle de Paris, elle est très appréciée et obtient la médaille de bronze. Son succès pousse les fabricants de poupées à la produire jusque dans les années 1920.

Miss Ondine est un jouet particulièrement novateur, mêlant les avancées techniques sur les poupées et les automates : il s’agit de la première poupée capable de nager. Plébiscitée par les enfants, elle est représentée à l’occasion des étrennes par la Maison du Petit-Saint-Thomas en décembre 1878. Deux Miss Ondine évoluent dans l’eau, sous les yeux de plusieurs enfants intrigués. Les poupées portent un costume de bain en jersey de laine identique à celui de la poupée conservée au musée. Il est légèrement en avance sur leur époque : les jeunes femmes ne pourront se découvrir ainsi les jambes qu’une dizaine d’années plus tard ! Mais il aurait été dommage de ne pas voir le mécanisme en fonctionnement à cause de pantalons trop longs…

Miss Ondine est unique dans la collection du Musée du Jouet de Poissy, et reste relativement rare sur le marché de l’art.

Tir aux soucoupes

Tir aux soucoupes, Euréka KB fabricant (1883-1975), France, vers 1960, métal et carton. H. 45 cm x D. 63 cm. Collection Musée du Jouet, Poissy MJ.990.46.11

Ce jeu de « tir aux soucoupes » s’inscrit dans la catégorie des jeux d’adresse avec fusil à fléchettes (bien que celui-ci ne soit pas conservé). Les soucoupes volantes constituent des cibles mouvantes puisqu’elles sont entrainées dans un mouvement rotatif actionné par un moteur et des piles situées dans le socle. Variante « spatiale » du tir aux pigeons, ce jeu s’inscrit bien dans son temps – les années 1960 – et l’attrait pour la conquête de l’espace.

La société Euréka est fondée par Henri Kratz-Boussac en 1883, sous le nom KB gérée par la Société des inventions brevetées. La première usine est installée dans l’Eure à Douville-sur-Andelle, puis à Pont-Saint-Pierre à partir de 1904, elle déménage à Paris en 1945, passe en location-gérance par Sicopal en 1975, est reprise en 1977 par un de ses concurrents Normandy-Sport. Sa fermeture définitive intervient en 1983.

Henri Kratz achète en 1889 au cours de l’Exposition Universelle, à un ingénieur Américain, Mr Winston Pratt, le brevet de « La flèche en caoutchouc à adhésion pneumatique par le choc », la marque « K-B » dépose alors le brevet du « Tir Euréka »… Le nom était lancé !

Connue essentiellement pour ses pistolets, fusils, tirs aux pigeons, jeux de fléchettes, la société Euréka fabrique aussi à partir des années 1920 des autos à pédales, patinettes, tricycles, et rameurs.

Le Musée du Jouet possède 25 jouets évoquant l’espace dans ses collections, allant des soucoupes volantes aux figurines Star wars, et passant par un char lunaire ou encore une miniature de la jeep de Tintin dans Objectif lune ! …

Le canot

Canot mécanique à clé JEP n°2, avec pilote apparent, JEP (Jouet de Paris [1902] 1920-1968) Montreuil-sous-bois, France, 1955. Tôle peinte, L. 28 cm. Don de Mr Laillie en 1990.

Collection Musée du Jouet, Poissy MJ. 990.55.4 © Temps de Pose 2009

Ce canot automobile, au design épuré, reprenant un modèle à succès créé dans les années 1930, fonctionne grâce à un mécanisme d’horloge - actionné en tournant la clé sur le capot - et qui entraine l’hélice arrière. Il s’inscrit dans la tradition des jouets mécaniques produits dans la première moitié du XXème siècle, utilisant diverses techniques de propulsion, à l’exemple du Raceret, petit canot de course, fonctionnant par propulsion à air chaud.

Ces canots imitent la ligne des bateaux de courses, utilisés dans le motonautisme, qui devient un sport olympique dès 1908. La propulsion poussive de ces jouets ne leur permet pas de concurrencer leurs modèles, mais quelle joie pour les enfants d’aligner leurs canots pour une course sur le bassin du parc !

L’entreprise Jouets de Paris naît en 1902 suite à la réunion de plusieurs petites firmes de ferblanterie. En 1908, l'usine s'installe à Montreuil. En 1909, un incendie ravage l'usine. Le Jouet de Paris est racheté par la Société Industrielle de Ferblanterie (S.I.F). Les productions seront marquées J. de P., puis en 1928 rebaptisé JEP. Cette importante usine va fournir, surtout à partir des années 1925-30, quelques-uns des beaux jouets français : automobiles (Renault, Talbot, Bugatti) et trains (le Pacifique, le Train bleu, la Flèche d'Or). En 1925 et en 1937, Jouet de Paris expose avec succès ses productions aux Expositions Internationales à Paris. Elle cesse ses activités en 1968.

Le musée du Jouet possède 10 autres canots automobiles, dont le célèbre Ruban bleu n°1, édité en 1948, don de Mr Thauvin en 2009.

La charrette du laitier

Lenoble fabricant (1899-1930), France, 1916. H. 48 x 85 cm. Collection Musée du Jouet, Poissy MJ.75.1.2

Cette belle charrette, réalisée par la maison Lenoble en 1916, est en bois verni, avec des roues en fer. Elle transporte 8 bidons de lait en fer blanc, et est tirée par un cheval en papier mâché et bois, peint et vernis. Sa queue est en cheveux naturels bruns, sa crinière en soie noire, son harnachement en cuir, orné de grelots d'aluminium. Trois petites lanternes sont accrochées à la charrette.

La société Georges Lenoble, anciennement Maison Victor Desportes, est spécialisée dans la fabrication d’animaux en peaux, d’écuries, de blanchisseries. Elle est installée à Senlis puis, après un incendie dévastateur, boulevard Voltaire à Paris. Le noble compte une douzaine de salariés qui travaillent le bois, mettent en forme le carton, gainent de peau les animaux, ou réalisent le flocage.

Ce jouet illustre parfaitement la vie quotidienne d’autrefois (avant 1950), aussi bien dans les villes que les campagnes, où le laitier après avoir fait provision de lait à la ferme, livrait les épiceries et les particuliers de leurs bidons de lait.

Le musée du Jouet possède également 16 charrettes de différentes tailles, celle-ci en est sans nul doute la plus luxueuse, et la plus charmante.

Guignol et Gnafron, marionnettes originales de Laurent Mourguet

Lyon, vers 1820. H : 45.5 cm - Coll. Musée du Jouet, Poissy inv.MJ.75.11.1 et 2

Il s’agit de deux marionnettes à gaine en bois enduit, sculptées à la main. L’une porte un costume de drap noir,gansé de rouge, et l’on reconnait à sa tresse en crin noir qu’il s’agit de Guignol ; l’autre porte un costume brun et une cape noire, ainsi qu’un chapeau haut-de forme, il s’agit de son comparse Gnafron.

Ce célèbre personnage de spectacle de marionnettes, encore connu - avec Polichinelle - des enfants d’aujourd’hui, est né de l’imagination de Laurent Mourguet (1769-1844), forain et marchand, venant d’une famille d'ouvriers canuts lyonnais. Devenu arracheur de dents en 1797 il exerçait son art sur les places publiques, les foires, détournant l'attention de ses clients à l’aide d’un spectacle de marionnettes inspiré du théâtre italien (Arlequin, Polichinelle et les autres personnages de la commedia dell'arte).

Entre 1804 et 1808, il invente ses propres personnages : Guignol, lui ressemblant physiquement (visage aux gros yeux, nez retroussé, joues colorées), contestataire, impertinent, gouailleur déformant les mots, ses comportements ressemblant à ceux des canuts dont il devient le porte-parole lorsque les soyeux lyonnais sont concurrencés par la soie étrangère ; Gnafron, philosophe dont les propos sont toujours pleins de bon sens, =tempère l'ardeur de Guignol mais aime faire la fête avec lui.

En 1820, Laurent Mourguet monte une troupe et se fait accompagner de ses enfants pour donner des représentations. En 1839, alors qu'il est âgé de 70 ans, il crée le premier café-théâtre Guignol permanent. Laurent Mourguet prend sa retraite en 1840 et réside rue du 4 septembre à Vienne (Isère), ville où il meurt en 1844. Deux de ses dix enfants reprennent son théâtre de Guignol.

Le musée du Jouet possède également 4 marionnettes de Guignol du début du XXe siècle, ainsi que 4 castelets pour enfants.

La poupée Huret, son mobilier et son trousseau.

Maison Huret (1850-1937), France, Paris, 1852-55. H : 46.5 cm - Coll. Musée du Jouet, Poissy MJ.996.11.1.1 à 21

La tête et le buste de cette poupée luxueuse sont en porcelaine, le corps - en bois tourné - est parfaitement articulé. Les avant-bras et les mains sont en métal peint. Elle a été acquise par le musée du Jouet de Poissy en 1996, avec l’aide du Fonds régional d’acquisition pour les musées d’Ile-de-France. Elle est équipée de quatre robes ou ensembles à crinoline, de chapeaux, de nombreux dessous de dentelle, d’accessoires raffinés (montre à gousset, manchon de velours, chaussons d’intérieurs, boîtes à chapeau, ombrelle en soie, couronne de mariée, jumelles d’opéra…), ainsi que de sa malle et d’un fauteuil de fer doré et velours rouge, lui aussi de la marque Huret.

La firme Huret, dirigée par Adélaïde Calixte Huret (1813-1905), fille d’un célèbre serrurier du roi, a produit des poupées à Paris entre 1850 et 1867. La Maison Huret s’est imposée sous le Second Empire pour la qualité de ses poupées jouets révolutionnaires. La grâce de leurs expressions, l’articulation très élaborée de leur corps leur permettant de prendre des attitudes très réalistes, la richesse de leurs garde-robes, reflétant aussi bien la mode enfantine qu’adulte, ont établi les poupées Huret comme les reines des jouets de cette période.

Cette poupée et une partie de ses accessoires est actuellement présentée au musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru (60110), à l’occasion de l’exposition « Il était une fois… des jeux anciens à l’univers du jouet » du 24 novembre 2016 au 28 mai 2017. http://musee-nacre.com/

L’Office de Tourisme a pour mission l’accueil et l’information de la clientèle touristique (informations sur le territoire, informations pratiques, hébergements…) mais c’est également un lieu d’accueil pour la population locale (transports, milieu associatif, manifestations sur la ville…). Il peut également fournir des informations touristiques générales sur la région, la France qui vous seront utiles pour l’organisation d’un séjour. L’Office de Tourisme met à votre disposition des dépliants, des brochures, des flyers qui vous permettront de découvrir, dans de bonnes conditions, la richesse du patrimoine de la ville, la variété de l’offre événementielle. Son équipe propose régulièrement des visites pour (re)découvrir les nombreux sites de la ville. Elle se tient à votre disposition pour vous aider à construire votre parcours en fonction de vos intérêts et de vos goûts. Il assure la billetterie de la Villa Savoye de Le Corbusier ainsi que celle des croisières sur la Seine.

Visites guidées

> Découverte de la Ville Historique

Groupes : sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

Découverte pédestre de la ville en partant de l’Octroi avec une évocation du marché aux bestiaux, puis en direction du patrimoine médiéval, enclos de l’Abbaye, collégiale et Pont Ancien. Ce parcours permet la présentation des grandes lignes de l’histoire de Poissy, ville royale, ville carrefour, ville religieuse et ville d’art.

> Croisières à thème

Groupes : sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

Croisières commentées ou croisières animées (magicien, ornithologue...) au départ de la halte fluviale. Selon la date choisie, vous descendrez la Seine vers Médan ou vers Conflans-Sainte-Honorine, la capitale de la Batellerie.

L’Office de Tourisme organise des croisières pour les individuels, à dates fixes.

> Visites commentées de la Distillerie du Noyau de Poissy et de la Villa Savoye

L'Office de Tourisme organise pour les individuels et sur réservation, une fois par mois (sauf au mois de décembre), une visite commentée de ces deux lieux.

> Collection de l'Aventure Automobile à Poissy (CAAPY)

212, boulevard Pelletier 78955 Carrières-sous-Poissy à proximité de PSA Peugeot-Citroën site de Poissy.

01 30 19 41 15

Individuels, groupes, scolaires et étudiants : sur réservation

Découverte des véhicules qui ont marqué l’histoire de ce site.

Contact et informations - Office du tourisme

Du mardi au samedi, de 9 heures 30 à 13h et de 14h à 17h30. Fermé les dimanches, lundis et jours fériés

Office du tourisme - 2, boulevard Robespierre - 78300 Poissy

Tel. : 01 30 74 60 65 / Fax. : 01 39 65 07 00